В долине, как стол, ровной

стояла гора высокая.

Стоял на горе конь,

застывший, как изваяние.

А на коне - Всадник

сидел, наклонив голову,

досматривал сны глубокие

длинною

в одно или два столетия…

А под горой - люди

сошлись в беспощадной сечи.

Стрелы летали тучей,

сталь сверкала, как зеркало,

и от всего этого

меркло на небе солнце.

На скалах сидели грифы,

слюну по клювам развесив:

ждали своей добычи.

Взлетел на вершину сокол,

сел на плечо Всаднику:

- Эй! Просыпайся, витязь!

Спустись, помоги братьям!

Братьев в жестокой битве

одолевает ворог!

- Отстань! Улетай, птица!

Устал я мечом размахивать.

Людям всю жизнь тесно,

вся жизнь - дележи да драки.

То в кабаках место,

то города, то царства

никак они не поделят.

Кыш! -

Махнул рукавицей,

и улетел сокол…

Туман густел у вершины.

Мерцала звёздами вечность.

Прислушался к отзвукам битвы,

чуть слышным с седой вершины,

зевнул, рот прикрыв рукавицей:

- Всё-то им там неймётся… -

И задремал снова.

Спит на горе Всадник.

Живут под горой люди.

(Из книги «Вафельное сердце»1)

Перевод с норвежского Ольги Дробот

Дед возился со своими сетями под балконом.

— Да, весна пришла. Правда, сегодня будет буря, похоже, — сказал дед и прищурился, вглядываясь во фьорд.

На том берегу всё было черным-черно. До чего же странно стоять в Щепки-Матильды в прекрасный солнечный день и видеть, что где-то идёт дождь!

Но довольно быстро погода нахмурилась и у нас. Мы спрятались в дом и до вечера ничем не занимались. Когда мы ложились спать, снаружи уже громыхало, и сверкали молнии. Я долго лежал и вслушивался в непогоду. Мне нестерпимо хотелось прокрасться в комнату Лены и забрать моего Иисуса. Разве это честно: ей с моей картиной там не страшно, а я тут умираю от страха? Но тут загрохотало так сильно, что я не улежал. Я вылез из кровати и решил пойти к маме с папой. Просто чтобы спросить, нормально ли, чтобы гремело так сильно.

В коридоре я встретил Лену.

— Боишься? — быстро спросила она, когда я вышел из своей комнаты.

Я пожал плечами.

— А ты?

Лена помотала головой. И тут я всерьёз рассердился. Мало того, что она не отдаёт мне моего Иисуса, так ещё и врёт!

— Ещё как боишься! Иначе почему ты в коридоре? — спросил я.

Лена сложила руки крестом на груди:

— Я шла на улицу.

— На улицу?

— Ну да. Я решила спать сегодня на балконе, чтобы вдоволь послушать эти раскаты.

У меня затряслись поджилки, но, прежде чем дрожь дошла до коленок, я сказал:

— Я с тобой!

Ой, как же мне было страшно! И хотя Ленино лицо было совершенно бесстрастно, я видел, что ей тоже страшно, даже ей. То-то же.

Гром грохотал так, что качался балкон. Мы вымокли до нитки в несколько минут, хотя сидели в спальниках под крышей. По небу то и дело пробегал зигзагом огненный сполох, и делалось светло как днём. Дождь лил, хлестал, бил и струился, было мерзко и жутко. Я никогда ещё не переживал такой сильной грозы. Каждый следующий разрыв был ещё сильнее предыдущего. В конце концов я закрыл руками уши и зажмурился; мне было так страшно, что я перестал различать, где верх, где низ.

Лена сидела рядом, как деревянная дева на носу пиратского галеона. Только губы сжаты в полоску. И вдруг я понял, что сейчас ей очень не хватает её мамы. Я опустил руки. И как раз открывал рот, чтобы сказать что-нибудь, когда одновременно ударили молния и гром. Вокруг всё загремело и засверкало, мы с Леной придвинулись вплотную друг к дружке и зарылись носами в спальники.

— Лена, мы психи! — закричал я. — Пойдём в дом!

— Трилле, горит старая конюшня!

Я выпутался из спальника и заставил себя подняться. Конюшня горела!

— Юнова кляча! — крикнул я и помчался к конюшне.

Я услышал, как за спиной Лена завопила что-то на весь дом, как только она умеет вопить. А потом она заорала мне вслед:

— Трилле, не смей заходить туда!

Но я её не слышал. Сверкала молния, хлестал ливень, горела конюшня, а внутри неё стояла Юнова кляча. Я должен вывести её наружу.

Горела пока только крыша. Я рванул на себя дверь. Внутри всё заволокло дымом, но я знал, где она стоит.

— Привет-привет, — сказал я и потрепал клячу по гриве. — Пойдём, лошадка моя, пойдём.

Но она не двигалась с места. Стояла как пришитая. Я манил, нашёптывал, тянул, толкал — всё без толку. Юнова кляча не шевелилась. Можно было подумать, что она решила умереть в огне. Неужели она не понимает, что надо бежать отсюда? Я заплакал.

— Давай же, пошли! — кричал я и тянул её за гриву.

Лошадь взбрыкивала, но не двигалась с места. Тем временем стало трудно дышать, и я понимал, что ещё секунда — и мной овладеет паника.

И тут появилась Лена. Из клубов серого дыма. Она схватила меня за руку и потянула прочь, точно как я тянул заупрямившуюся лошадь.

— Кляча! — только и сумел я сказать.

— Трилле, пошёл вон! Крыша сейчас рухнет! — У Лены был сердитый голос.

— Лошадь! Она не хочет идти, — заплакал я, упираясь как Юнова кляча.

Тогда Лена выпустила мою руку.

— Эта кляча глупее коровы, — сказала она, подошла вплотную к лошади и прижалась губами к её уху.

Минуту Лена стояла тихо, кругом трещало и хрустело.

— Му-у! — замычала вдруг Лена.

И Юнова кляча рванула с места и понеслась вон из конюшни с такой скоростью, что сшибла меня с ног.

Лена чуть не закипела от злости, увидев, что я упал.

— Трилле! — заорала Лена, отскакивая, потому что в это время с крыши упала горящая балка. — Трилле! — снова крикнула она.

Я не мог ничего ответить. Я чувствовал себя точно как Юнова кляча — меня парализовало от страха. Горящая балка лежала между мной и дверью.

Тут до меня добралась Лена. Она перепрыгнула через огонь, как маленькая кенгуру. Своими худыми пальцами она сжала мою руку. А потом отшвырнула меня к дверям. По-моему, она меня подняла и бросила. Я дополз до дверей. Последнее, что я помню, — это что щека касается мокрой травы и сильные руки вытягивают всего меня из конюшни.

Вся моя семья толпилась под дождём, все кричали и метались.

— Лена, — прошептал я, нигде её не видя.

Меня крепко держала мама.

— Лена осталась в конюшне! — завопил я, вырываясь из маминых рук. Но она не выпустила меня. Я дрался, орал и кусался, но не сумел справиться с ней. Обессилев, я уставился в открытую дверь. Там внутри осталась Лена! Она сейчас сгорит…

Тут из пламени шатаясь вышел дед с каким-то тюком на руках. Он без сил опустился на колени и положил Лену на траву.

Больницы. Я их не люблю. Но в них людей лечат и делают здоровыми. И вот я стою здесь один перед белой дверью, я пришёл навестить больного.

Я постучался. Под мышкой у меня был кулёк из-под карамелек. Внутрь я набил весь свой запас молочных шоколадок.

— Входите! — грохнуло мне навстречу громче смешанного хора.

Лена сидела в кровати и читала комиксы про Дональда Дака. У неё была белая повязка на обритой голове. Огнём ей опалило волосы. И она надышалась дымом. А в остальном всё с ней было неплохо. Всё обошлось. И вообще — видеть её живой было такое счастье!

— Привет! — сказал я и протянул ей кулек.

Лена наморщила нос, и я поспешил сказать, что внутри шоколадки.

— А клубничного варенья хочешь? — спросила она.

Спрашиваете! У Лены оказался целый склад баночек клубничного варенья. Ей приносят столько, сколько она попросит, объяснила Лена.

Пока мы закусывали шоколадом с вареньем, я расспрашивал Лену, болит ли у неё голова, как самочувствие и всё такое, о чём разговаривают с больными. Голова болела не сильно. Лена хотела поскорее домой. Но в больнице говорили, что ей нужно полежать у них ещё день или два, что они хотят понаблюдать за ней.

— Это правильно, наверно, — сказал я, понимая врачей.

Над её кроватью висел мой Иисус.

— Лена, — пробормотал я.

— Чего?

— Спасибо, что спасла меня.

Она не ответила.

— Это очень храбрый поступок.

— Да ладно, — сказала Лена, отвернувшись. — Пришлось.

Ну как сказать — пришлось, подумал я, но прежде чем мои мысли двинулись дальше, Лена сказала:

— Я ж не хотела, чтоб мой лучший друг сгорел там с концами.

После этого я долго не мог сказать ничего.

— Лучший друг… — пробормотал я наконец. — Лена, а я твой лучший друг?

Лена посмотрела на меня, будто это я здесь больной.

— Ну конечно, ты! А кто, по-твоему? Кая-Томми?

Как будто большой камень упал откуда-то сверху в низ живота. У меня есть лучший друг!

Лена сидела себе на кровати, лысая с забинтованной головой, и вылизывала уже следующую баночку из-под клубничного варенья. Она не подозревала, как она только что меня осчастливила!

— Мне кажется, что с этого дня коленки у меня будут дрожать гораздо реже! — сказал я и улыбнулся.

1 Книга «Вафельное сердце» норвежской писательницы Марии Парр получила в Нидерландах

премию «Серебряный грифель». Две другие главы читайте в номерах 91 и 93 Кукумбера. Книга выходила в издательстве «Самокат».

(Из повести «Праздник продолжается, или щенок, велосипед и шишка на лбу»)

Есть у меня в характере серьёзный недостаток: я отвлекаюсь. Начинаю одно, делаю другое. Надену утром одну штанину и забуду, что надо надеть другую. Надену один рукав и тогда вспомню о штанине. А могу и не вспомнить, так и пошлёпаю в ванную умываться. Мама говорит, что с моим вниманием только ворон в небе считать. Папа всегда сердится, когда я готовлю уроки: «Что рот раскрыл? Мух ловишь?» Или – бабушка. «Как ты будешь учиться с таким вниманием?» — говорит она.

Вот и опять я отвлёкся. А хотел рассказать о конфузе, который случился со мной, когда я пошёл в первый класс. Все мои неудачи начались с первого класса. Точнее, со второго дня в первом классе, то есть со второго сентября. Первое был как первое, как у всех: с букетом гладиолусов в половину моего роста я в сопровождении родителей шагал под осенним солнышком. Теперь-то мне давно ясно, что природа неодушевленная, и ей всё равно, в первый раз ты идёшь в школу или в тридцать первый. Но тогда казалось, что такой солнечный, такой ясный день приготовлен заранее и выпущен в небо на рассвете, как подарок под подушкой ко дню рождения.

Но я опять отвлёкся. А рассказать собирался о втором сентября. Произошло такое, что до сих пор вспоминают мои родители, Наталья Михайловна, и только я сам не люблю вспоминать.

Всё дело в том, что по дороге я увидел какого-то щенка, который бегал и заглядывал всем в глаза. Наверно, он потерялся и теперь искал своего хозяина. Подбежал и ко мне. Я дал ему понюхать ранец, и этот запах так ему понравился, что он увязался за мной и не отстал, пока я не дал хорошенько полизать ранец. В общем, когда я пришёл на школьный двор, он уже был пуст. Тихо было и в коридорах.

Испуганный, я открыл дверь класса и увидел незнакомую учительницу.

— Здравствуйте… — сказал я.

— Здравствуй, мальчик. Как тебя зовут?

— Андрей… Бабушкин.

— Ты вчера не был в школе?

— Был… — ответил я.

— Странно, — сказала учительница и заглянула в журнал. – И в списках тебя нет… Где твоё место?

Я посмотрел на первую парту и увидел, что моё место занято: две незнакомые девочки сидели за ней.

— Ну, хорошо, — сказала учительница. – Садись сюда.

И она указала на последнюю парту, где имелось свободное место.

«Может быть, так и надо? – думал я. – Так должно быть: вчера одна учительница, сегодня – другая?..

Учительница раздала тетради, и только я остался сидеть с пустыми руками.

— А где твои тетради? – спросила она меня.

— Не знаю… — ответил я.

Учительница пожала плечами и дала мне листок.

Странно, что Юры не было в классе. И вообще – все незнакомые лица. Может, я что-то вчера не понял? Пропустил мимо ушей? Говорит же бабушка: «Как ты будешь учиться с таким вниманием?»

На перемене я из класса не вышел, боялся пропустить что-либо ещё, а кроме того, разглядел, наконец, одного знакомого, Витю Костенчика из соседнего дома. Он подошёл ко мне.

— Ты где вчера был?

— Здесь, — ответил я.

— А почему я тебя не видел?

— Не знаю. И я тебя не видел.

— Может, ты всё же не был вчера?

— Был.

— Интересно, — сказал Костенчик. – А где же тогда был я?

— Не знаю.

— Может, тебе приснилось, что ты был вчера? Вот и тетрадок у тебя нет. И в списках нет.

— А может, тебе приснилось? – спросил я.

Выяснить до конца, кому приснился вчерашний день, мы не успели: прозвенел звонок.

Рисовали крючки, палочки – кое-как высидел я и этот урок. На перемене Костенчик опять подошёл ко мне.

— Где ты вчера сидел? – спросил он.

— Здесь, — показал я на первую парту.

— Интересно. А где же тогда сидела Катя?

— Не знаю.

— Посмотрите на него! – сказал он.

И все засмеялись.

— А здесь, — он показала на вторую парту, — здесь, кто сидел?

— Юра Соловей.

— Юра?

— Юра.

— Соловей?

— Соловей.

— Ну, точно, — сказал Костенчик. – Ему приснилось. Здесь сидел я! А Юра Соловей – в 1 «А» классе!

— А это какой?

— 1 «Б»!

По правде говоря, я уже и сам начал догадываться. Я ошибся этажом! И мой класс находится прямо над нами…

Но что делать? Бежать на второй этаж? Или сидеть здесь до конца уроков?

Что скажет Наталья Михайловна, если я явлюсь на последний урок? А что скажет, если не явлюсь вовсе?

А что скажет мама, папа, бабушка? «Как ты будешь учиться с таким вниманием?»

Ни на один из этих вопросов ответить я не успел: прозвенел звонок на последний урок. Сидел я, по выражению бабушки, тихо, как мышь под метлой. Боялся, что учительница тоже обо всём догадается и отправит меня из класса. То-то будет смеха, если я постучусь в свой 1 «А» в середине последнего урока!

Но учительница не догадалась: попробуй догадайся, если в классе тридцать пять человек!

Когда уроки закончились, я, чтобы не встретиться с Натальей Михайловной, посидел ещё немного и вышел из класса последним.

А там, на крыльце школы… О, что там было!

Наталья Михайловна, увидев моего папу, спросила:

— Андрюша заболел?

— Как заболел? – удивился папа. – Я не знаю…

— Не знаете? – теперь удивилась Наталья Михайловна. – А почему он не был в школе?

— Как не был? – еще больше удивился папа. – Он вышел из дому в половине восьмого.

— Вышел из дому?

— Вышел из дому.

— В половине восьмого?

— В половине восьмого.

Так они и стояли и удивлялись один больше другого. Не знаю, что было бы дальше, если б в это время на крыльце не появился я сам.

— Вот он! – крикнула Наталья Михайловна, как кричат: «Держи его!»

— Вот он! – крикнул папа, как кричат: «Поймал!..»

Такая вот незадача приключилась со мной второго сентября.

— Это ещё ладно, — говорил папа по дороге домой. – А если бы под вашим 1 «А» оказался не 1 «Б», а, например, десятый класс? Что бы ты тогда делал?

Конечно, щенок во всём виноват. На следующий день я вышел из дому совсем рано, но щенка уже не было: видно, нашёл своего хозяина.

Постригся я наголо чисто

И понял, что суть такова:

Не волосы были волнисты,

Волниста была голова!

Сказало кругленькое О

Колючей букве Е:

– Представь-ка, море без меня

Каким-то станет мре.

А целый гренадёрский полк

Преобразится в плк.

И грустно будет белый ктёнк

Хлебать сухое млк.

Но отвечала буква Е

Хвастливой букве О:

– А без меня от неба

Останется лишь нбо.

Без О хоть будет рза и грза

От розы и грозы,

А без меня от слова без

Останется лишь бз.

Летучий мышонок

Пищал на свету:

– Мне страшно,

Включите опять темноту!

Рот что-то Уху говорил,

А Глаз глядел на крышу.

Нос между ними проходил

И невзначай услышал.

Смутившись, он пробормотал:

«А мне какое дело…»

Рот онемел,

Глаз просиял,

А Ухо покраснело.

Мне снился чудный, дивный сон…

Но прозвенел будильник.

Эх, взять бы мой прекрасный сон

И сунуть в холодильник!

Пройдут года. Я превращусь

В морщинистую харю.

Тогда достану я свой сон

И ножки в нём попарю.

Во сне я был охапкой роз.

Хотел я превратиться в нос.

Но только превратился,

Как запах прекратился.

В ту ночь я вернулся в Москву. За бутылку водки мама нашла машину, которая может доставить нас от вокзала к дому. Я не знал, что такое водка. Понимал лишь, что она ценнее денег: недаром мама то и дело проверяла в поезде – на месте ли бутылка, не разбилась ли. Помнил, как и в Пензе, откуда мы уезжали, кто-то говорил: «Счастливой дороги. Не выходите на станциях. И главное – берегите бутылку!»

Всё пока было хорошо. Поезд наш не бомбили. Бутылка цела.

Неужели мы теперь ехали по Москве? Я пытался смотреть в окна, но ничего не видел: улицы тёмные, во дворе тоже ни огонька. В неосвещённом подъезде поднялись на лестничную площадку второго этажа, поставили вещи, и мама хотела открыть дверь ключом, но замок не отпирался.

– Может, замок сменили? – проговорила мама.

Тогда мы начали громко стучать, надеясь, что кто-то из соседей проснётся и откроет. Наконец, послышался злющий женский голос:

– Кто там?.. Вам кого?

– Свои, Мария Ильинична, открывайте.

Защёлкали замки, дверь недовольно скрипнула и отворилась. Зажёгся свет. Пока мама и соседка обнимались, я оглядывался. Узнавал кухонные столы с керосинками и примусами, полки с кастрюлями, большую печь с плитой, которую никогда не топили, раковину с медным краном, помойное ведро в углу возле двери. Кухня была просторная, вместительная, но и народу в нашей коммуналке проживало, как я помнил, великое множество.

Длинным прямым коридором (по одну сторону окна, выходящие во двор, по другую – ряд соседских дверей) мы подошли к нашей комнате. Вот и родная дверь. Я узнал её по блестящей изогнутой ручке.

Только раньше я мог упереться в неё носом, а теперь она опустилась немного ниже. Торчит на уровне моего подбородка. Стало быть, я подрос.

На двери красовался большой незнакомый замок. Он словно придавливал её. Мама смотрела на него с подозрением. Выяснилось, что поставил его отец, уходя на войну, а ключ оставил соседке.

– Сейчас схожу за ключом,– проговорила Мария Ильинична.

Ну и ключище принесла она – здоровенный, с глубокой дыркой внутри. Потом я научился свистеть в него, как в свистульку.

Мы переступили порог и опять оказались в темноте. Свет не включался. Запах стоял нежилой, затхлый. К тому же, было очень холодно. Неуютно, одним словом. Соседка сходила за свечой и спичками. Когда же мы с мерцающим огоньком вошли в комнату, замерли от страха. На столе, в ящике с песком, лежала бомба. Даже не бомба, а бомбочка, – такая ладненькая, светло-серебристая, с тёмным хвостом. Нос у неё был не острый, а тупой, словно отрезанный. Руки мои невольно потянулись к этой красавице.

– Не подходи!– закричала мама. – Завтра вызовем милиционера или пожарников.

И она посмотрела на потолок, а я вслед за ней. Нет, он не был пробит. Не с потолка свалилась бомба прямо в ящик с песком.

Ночевали мы у соседки. Мама угостила её мёдом, который мы при¬везли с собой, а она рассказывала нам про отца, оставшегося после нашей эвакуации ещё на два месяца в Москве, пока не ушёл в армию.

– Завтра же несите заявление насчёт хлебных карточек, – говорила соседка, – прямо с утра. Не откладывайте. Как вы без них жить будете?

– Да, да, – отвечала мама, – непременно.

Но с утра она отправилась искать милиционера, чтобы тот избавил нас от бомбы. Вернулась с дворничихой Зиной.

– Тю, – произнесла Зина, – да это зажигалка! Мы таких знаете сколько тушили. Бывало, так и сыпались с неба. Ваш-то, забыла, как звать, даром, что в очках, что учитель, а тоже – хвать щипцами и в песок. У нас по всему двору вон кучи песка остались…

– Это всё хорошо,– сказала мама, – но с ней-то что делать?

– На помойку отнесите. Ничего не будет, коли не зажглась.

– А может, вы отнесёте? Я боюсь, – призналась мама.

– Моя будет! – я подскочил к ящику и вцепился в понравившуюся мне бомбочку мёртвой хваткой.

– Отдай сейчас же! – крикнула мама.

– Да пусть играется,– махнула рукой дворничиха. – Шутник ваш учитель – подарочек оставил.

– Отдай, кому говорят!

– Нет уж!– прижимая зажигалку к груди, я выскочил в коридор и спрятал её в надежном месте – за соседскими дровами.

Потом мама привыкла к этой игрушке в моих руках. Только сердилась, если я оставлял её на диване или лез с нею на кровать.

– Не тащи сюда всякий мусор, – шумела.

…Не раз я задумывался, для чего отец поместил на стол ящик с зажигалкой? Тот ещё сюрприз, конечно. Много лет спустя я понял. В отце всю жизнь оставалось мальчишество. Права была дворничиха Зина -шутник.

Представьте себе минное поле.

Не знаете, какое оно?

Это как раз такое поле: по нему кузнечик проскачет — и ничего. Тишина. Такая тихая, что звенит в ушах.

А вот если танк противника пойдёт, тишины как ни бывало. Запрятанная мина шутки шутить не станет — взорвётся она.

Хорошо бы, конечно, её объехать.

Однако трудное это дело. Потому что не видно, где она таится.

Сапёр положил её в ямку. Замаскировал — сверху присыпал землёй.

В армии уважают сапёров. Они могут спрятать на поле много мин — от края до края. И тогда перед танками противника окажется преграда, которую пройти очень трудно.

Ладно, не прошли они. Обороне конец наступил. Атаковать пора.

Теперь надо очистить землю от мин. Кто лучше всех справится с этим делом?

Те же самые сапёры.

Не каждому из них удается прославиться.

Вот, к примеру, ты силач отменный.

Хорошо, но… одной силы тут мало.

Есть у тебя сноровка. Тоже хорошо. Что ещё нужно солдату с чёрными погонами на плечах? Хотя бы особое чутьё.

Нужно, чтобы чувствовал он мину, как бы глубоко ни запрятали её.

Ткачук и Туз тем прославились, что легко находили всё упрятанное под землю.

Они при всём при том не задирали носы. И крепко дружили.

Бывало, Ткачук получал посылку из дома. С другом тогда он делился гостинцами.

Не отказывался тот ни от пирожков с мясом, ни от колбаски.

А когда выходили они в поле, на учения, то всё у них получалось так-то ловко. Так-то споро. Любо-дорого посмотреть.

Если Туз находил в земле тайник, а он за свою службу не пропустил ни одного, то всегда приглашал Ткачука на помощь. Мина, конечно, не пирожок с мясом. Гостинец тот ещё. Но Ткачук никогда не отказывал другу в помощи.

Они всё делили пополам: и колбасу, и мины в поле.

Так бы и служили они дальше. Без происшествий. И с благодарностями от начальства.

Но однажды Ткачук подумал: «Что это наш умелый боец сильно зарос? Отпустил причёску, понимаете, как лев! По уставу она должна быть короткая».

Подумав так, он решил пошутить.

Взял ножницы. Подошёл потихоньку сзади. Чик!

Состриг клочок волос. Да ещё и засмеялся:

— Укоротили тебе загривок? Ходи теперь стриженый. Как положено солдату.

А тот взял и расстроился.

Расстроившись, фыркнул, закрутил головой, опустил нос. Обиделся, короче говоря.

К нему, к старослужащему, подкрадываются сзади с ножницами? Да он вам новобранец, что ли?! Ведь так примутся тебя чикать, а ты, значит, не возражай и терпи?

Не стал обедать. Лёг Туз, глаза прикрыл. Дескать, не трогайте меня.

Что хотите, то и думайте. Но дело выходило так: думайте не думайте, а видеть не желаю этого Ткачука! И вообще оставьте меня в покое. Глаза бы мои не смотрели на ваши глупые ножницы.

Туз лежит и лежит. Без движения. Как мёртвый. Ни на кого не обращает внимания.

Тут все начали беспокоиться. Засуетились, забегали.

Командир взвода стал выговаривать Ткачуку:

— Вы что же наделали, товарищ рядовой? Лишнего себе позволяете. Может, вы и меня чикните между делом? Нет у вас таких прав, чтобы ходить здесь и ножницами щёлкать наподобие парикмахера. Туз от голода помрёт — кто должен отвечать? Ясно, что командир. А разве я отдавал приказ стричь? Безобразие!

Ткачук понурился. Согласился:

— Так точно. Безобразие.

— Трое суток ареста! — сердито сказал командир взвода.

Прошли сутки.

Идут другие.

Туз не ест. Не пьёт. Головы не поднимает.

Но слышать он слышит. Поскольку на самом деле помирать не собирался и держал ушки на макушке.

Так вот: слышал он разных людей. И рядовых саперов. И командира взвода, и ротного командира.

Однако не было среди них одного. По голосу Ткачука очень Туз соскучился.

Открыл он глаза, встал — где Ткачук? Куда вы его подевали? Я на него больше не сержусь.

На радостях командир взвода отменил арест Ткачуку. Тот сразу и прибежал.

Увидел его Туз. Обрадовался.

И появилась у него мысль: а не перекусить ли мне чего-нибудь?

Он с удовольствием — очень плотно — одним приёмом поел за двое прошедших суток.

Командир взвода не выдержал, заулыбался. Это ж как хорошо! Просто-таки превосходно, что у всех во взводе теперь отличный аппетит!

Друзья помирились.

Снова между ними лад. Служба идёт у них, как надо.

Ткачук, правда, не выбросил ножницы. Но стрижкой с тех пор он занимался только тогда, когда его просили. А чтоб исподтишка — ни в коем разе!

Сапёр — хоть молодой солдат, хоть старослужащий — может обидеться. И тогда чутьё у него станет хуже.

Пошла среди солдат слава о новых способностях Ткачука. Собственный парикмахер появился в роте! Красота!

Теперь не надо ходить далеко. Лишь попроси Ткачука, и он тебе сделает любую причёску. Хочешь — под ёжика. Желаешь — под лопуха: уши будут торчать, словно антенны переносной радиостанции.

На лопухов однако не было моды у сапёров.

Им больше нравились ёжики.

Командир взвода причёски одобрял, но вопрос у него оставался. Вот такой — пропало чутьё у друзей или не пропало? Ведь было происшествие. Один обижался на другого.

Конечно, прав командир. Главное всё-таки для сапёра не то, как он головы стрижёт солдатам. И как ножницами щёлкает.

Очень важно, понимаете ли, как он работает на минном поле.

Получили Ткачук и Туз приказ — отправляйтесь на полигон. Поработайте, покажите, друзья, на что способны.

Мины были упрятаны глубоко под землю. Не так-то просто их найти. Но ведь надо, не правда ли? И Туз решительно пошёл вперед.

Шёл, шёл и встал. Чует он — здесь мина!

Сел и сидит. Ждёт, когда Ткачук подойдёт.

Тот подошёл. Воткнул в землю вешку. Пусть все видят: как раз тут мина прячется!

Потом почесал за ухом у Туза: есть у нас чутьё. Не пропало!

Молодец, Тузик!

Друг вильнул хвостом. И лизнул Ткачука в нос — мы оба молодцы!

* * *

Что сказать о комарах? -

Только ох!

Только ах!

По квартире до утра

Мы гоняли комара.

Раздавалось здесь и там:

Кыш!

Бах!

Шлёп!

Бам!

Раздавалось там и здесь:

Брысь!

Бум!

Хлоп!

Тресь!

А комар зудел:

- Зу-зу!

- Всех поймаю! Загрызу!!!

Вот теперь я верю,

Что нет страшнее зверя!

* * *

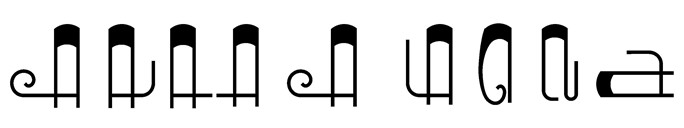

У меня сегодня ручки

Выводили Закорючки,

Вся тетрадка для письма

Закорючная весьма!

* * *

Как солнце, как лето

Явилась ко мне

Большая котлета

На хлебном коне!

Я слопал котлету

И слопал коня,

И солнечно стало

Внутри у меня!

* * *

Если на конфетке бантик –

Это фантик!

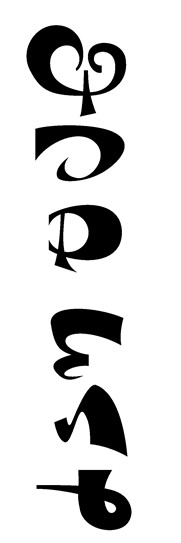

Ъ и Ь

Твердый знак и Мягкий знак

Никак не произносятся,

Но, конечно, к алфавиту

Всё равно относятся!

Например, Мягкий Знак в слове «варенье»

Создаёт малиновое настроенье!

Ну а Твердый Знак в слове «съел», если разобраться,

Означает, что мама, наверно, будет сильно ругаться…

* * *

Папа наш совсем не злючий,

Но немножечко колючий.

Что за жуткая картина –

У него растёт щетина,

Проведёшь по ней рукой –

Ой, колючий-то какой!

Папа с этим борется,

Но щетина колется!

Утром сбреет с мыльной пеной –

Снова возвращается...

Это папа постепенно

В кактус превращается!

* * *

Не послушался я маму

И упал в большую яму...

Мама, если честно,

В яме – интересно!

Все совпадения почти случайны, но всё же, посвящается моим первым одноклассникам

«В чёрном-чёрном лесу…»

Наташка поджала ноги, втянула голову в плечи, её чуть раскосые глаза округлились. Нет, она не трусиха, просто – а вдруг это всё взаправду? В приметы она тоже, конечно, верит, но для них ведь есть противодействие, причем для каждой – своё специальное, не просто постучать по дереву или плюнуть через левое плечо. Ну вот к примеру, если ты уже спустилась, вышла из подъезда и вдруг заметила, что в тапочках? Кто ж не знает, что вернёшься – дороги не будет. Да тут и без примет понятно: пока поднимешься, переобуешься – считай, в школу уже опоздала. Чтоб дорога была, надо дома в зеркало посмотреться. Но не просто так глянуть и обратно, а задержаться и вглядеться. Ну, заодно уж и воротничок можно поправить, всё равно теперь не успеть. Но никто не знает, что надо ещё при этом сказать: «Какая я красивая, кому же я достануся», – это ей Юлька Брябрина открыла по большому секрету.

Или, например, если дохлую птицу на дороге увидела. Это просто, – скажете вы, – надо прошептать: «Тьфу-тьфу-тьфу три раза не моя зараза!» Ага! Как же! А если потом у кого-то в семье что-то случится, а? А вот Наташка может не беспокоиться, потому что после слов «не моя зараза» перечисляет всех-всех, никого не забыв: «Не мамина, не папина, не родных, не знакомых…» И кошек чёрных тоже нечего бояться, но это…

«… стоит чёрный-чёрный дом…»

Димка понизил голос. Вообще-то, конечно, Наташка Селифанова приходила не страшилки слушать, а объяснять эту чёртову геометрию. «Множество точек, равноудаленных…» – зачитывала она, и в Димкином воображении огромное множество этих самых точек строилось ровным клином и равноудалялось на определенное расстояние… совершенно не складываясь при этом в окружность. «Четырехугольник, в котором все углы прямые, называется…» Елки! Так углы или прямые?! Чем глубже он вникал в эту странную науку, тем больше ему казалось, что ещё немного, и он, выйдя во двор, зафигачит со всей дури ногой по кирпичу, приняв его за мяч. Когда же прямые углы, широко махая чёрными крыльями, равноудалялись вслед за точками, Димка захлопывал учебник: «Слышь, Селифанова, давай лучше я тебе расскажу!»

«…в этом чёрном-чёрном доме есть чёрная-чёрная комната…»

Наташка почти перестала дышать. Димка выдержал устрашающую паузу. Было слышно, как шумит вода в батарее. Наташка, не отрываясь, смотрела на Димкино круглое, как луна, лицо, усыпанное рыжими конопушками. Так оно, наверное, и выглядит – это множество точек…

«…в этой чёрной-чёрной комнате стоит чёрное-чёрное кресло…»

Наташка прикрыла рукой сердце, чтобы Димка не услышал, как оно стучит.

«…в этом чёрном-чёрном кресле сидит чёрный-чёрный человек…»

Димка почти перешёл на шёпот. Начиная рассказывать, он никогда не знал, чем новая страшилка закончится, она текла как будто сама по себе. Вроде как даже и не Димка её придумывает, а она сама рождается где-то в глубине чёрных, испуганных Наташкиных глаз.

«…этот чёрный-чёрный человек держит чёрную-чёрную коробочку…»

– Знаю! – вдруг ни с того ни с сего заорал Димка. – Надо идти в лес! Сейчас! Ты идёшь со мной?

– Сейчас? В темноте? – Наташка было подумала, что он шутит.

– Трусиха ты, Селифанова! Ну, тогда я один.

Наташке ничего не оставалось, как надеть пальто и вслед за Димкой выйти в темноту.

«Однажды мальчик и девочка пошли в тёмный лес. Шли они, шли, вдруг видят: стоит чёрный-чёрный дом. Зашли они, а там, в чёрной-чёрной комнате, в чёрном-чёрном кресле сидит чёрный-чёрный человек, и в руках у него чёрная-чёрная коробочка. И говорит чёрный-чёрный человек: «Раз вы меня сами нашли, я исполню одно ваше желание». «Хочу, чтобы у меня была пятёрка по геометрии!» – сказал мальчик. «И чтобы мне не надо было больше ему геометрию объяснять», – сказала девочка. Чёрный-чёрный человек дал мальчику чёрную-чёрную коробочку и сказал: «Здесь лежит красная кнопка. Её надо положить на стул учительнице по геометрии. Как только она сядет на кнопку, станешь ты по геометрии отличником из отличников. Но помните: тот из вас, кто не вытерпит и расскажет учительнице про кнопку, навсегда останется двоечником!» Взяли мальчик и девочка чёрную коробочку с красной кнопкой и пошли домой…»

Утром все приметы складывались хуже некуда: Наташка споткнулась левой ногой, у пальто левый рукав был вывернут наизнанку, у левого ботинка порвался шнурок, а главное, ну конечно, вы и сами догадались – чёрная кошка. И хоть Наташка где нужно – постучала по дереву, где нужно – трижды плюнула через левое плечо, а где нужно – сказала специальные охранные слова, на душе было неспокойно.

Димка пришёл в школу на десять минут раньше, достал из коробочки заветную кнопку и пристроил её на учительский стул колючкой кверху.

Начался урок, и Наташка почувствовала, как сердце провалилось куда-то в живот и забубухало оттуда, заглушая привычное «Здравствуйте, садитесь». Училка ходила взад-вперед между рядами, Наташка провожала каждый её шаг. Слова почти не долетали до её сознания. «Точки… Прямые… Определение…» Вот уже почти дошла до стула… развернулась и пошла обратно. «Окружность – это множество точек…» Перед глазами встало круглое, веснушчатое Димкино лицо. Наташка обернулась.

В чёрных Наташкиных глазах стояли слёзы. Димка приложил палец к губам. Наташка кивнула, и слеза скатилась по щеке. «А вдруг всё-таки не вытерпит?» – подумал Димка.

Училка подошла к доске: «Записываем: страница 21, задача 15, страница 22, задача 19…»

Сейчас допишет – и сядет. Наверняка. Димка затаил дыхание. Две чёрные косички вздрагивали впереди. Наташка неуверенно подняла руку. «Нельзя ей двоечницей! Никак нельзя!»

– Марина Станиславовна!

Все обернулись.

– Чего тебе, Власов?

– У Вас там это… ну… кнопка на стуле! Красная! Я видел, когда проходил…

«Да ладно, фигня! Я уж привык», – ответили голубые Димкины глаза мокрым чёрным Наташкиным.

Рыжий кот умывался на крыльце и принюхивался. Пахло ранним утром и тем, что готовили на кухне. Ступенькой ниже Буковка, насупившись, разглядывала кукольный наряд.

– У, неряха, – покачала головой Буковка. – Вот как ты будешь такая жениться?

Синими раскрашенными глазищами кукла удивленно таращилась на Буковку.

– Кто тебя, растрёпу, возьмёт? – сурово продолжала Буковка, торопливо оглаживая соломенные куклины волосы. – Вот кто?

Она оглядела землю у себя под ногами и подняла сучок с корявой развилкой.

– Разве что вот этот?

Она повертела сучок и так, и эдак. Явно он годился только на самый завалящий случай. Но тут ей на глаза попался рыжий кот, который, кончив умываться, развалился на солнышке.

– О! – сказала Буковка, отшвырнула сучок и побежала за садовой тачкой.

– Сейчас мы все поедем на свадьбу.

Буковка посадила куклу и рыжего кота в тачку. Пыхтя, она сделала круг около клумбы и направилась к забору, где росли сорняки, и имелось подходящее укромное местечко, чтобы сыграть церемонию. Кукла сидела смирно, расставив руки, и глядела перед собой. Зато рыжий, которого трясло и болтало, не доехав даже до грядки со щавелем, выпрыгнул из свадебной кареты и, недовольно урча, убрался в дырку в заборе.

– Куда?! – закричала Буковка, бросила тачку и побежала за сучком с корявой развилкой.

– Твой жених сбежал! Вот до чего ты докатилась! – грозно выговаривала она кукле. – Значит, теперь остается вот этот. Непонятно что такое.

Доехав до забора, Буковка посадила куклу и приладила ей лопух вместо фаты. Рядом она пристроила сучок, который тут же навалился на куклино плечо, будто непутевый дружок, который хватил лишнего еще в самом начале праздника.

– Ну-ну, – сказала Буковка, – ну-ну, – и поправила женишка, посадив его ровно, как надо.

Потом она нашла подгнившую картофелину и большого черного дохлого жука. Подобрала кусок кирпича и обрывок шнурка. Разложив все это хозяйство вокруг жениха и невесты, довольная Буковка сдула волосы со лба.

– Хоть ты и такая глупая, к тебе все равно пришли гости. Здравствуйте, проходите, пожалуйста!

Кукла по-прежнему не возражала. Буковка смахнула кусочки земли с ее платья. Потом выкопала из земли жирного червяка.

– Это самый главный гость.

Самый главный гость никак не хотел сидеть смирно.

– А теперь мы будем есть, пить и веселиться.

Не успела она налить всем, и даже червяку, который все норовил удалиться восвояси, воображаемого шампанского, из дыры в заборе раздалось громкое недовольное урчание. Рыжий кот протиснулся в огород и припустил по двору. Следом то же самое, только с гораздо большим проворством, проделал какой-то черно-белый оборванец. Кошачий клубок сцепился на грядке со щавелем и стал кататься туда-сюда, завывая. Буковка смотрела во все глаза, открыв рот. Было видно, что черно-белый, поджарый и увертливый, покусал немало таких, как этот рыжий домашний увалень, который только успевал вяло отбиваться. В конце концов рыжий, весь поцарапанный, дунул в ворота, оставив оборванцу грядку со щавелем, усеянную рыжей шерстью. Черно-белый улегся на нее, чтобы отдышаться и облизать те места, куда умудрился дотянуться противник. Буковка перевела потрясенный взгляд на куклу, которая с лопухом на голове все так же кротко сидела рядом с сучком и бессмысленно озирала окрестности своими синими глазищами.

– Ты подумай! – прошептала Буковка. – Это из-за тебя они так дрались! Как он его отделал! Так тебе и надо! – крикнула она в ту сторону, куда убежал рыжий. – Будешь знать, как удирать со свадьбы. Вот у нас теперь, гляди-ка, какой жених есть!

И она отпихнула ногой сучок, так, что тот улетел в сорняки. Буковка хотела было схватить кота с грядки со щавелем и потащить его жениться, но тот зашипел, как только она подошла поближе.

Буковка попятилась и с уважением посмотрела на куклу.

– Ну если только ты сама его попросишь…

Но оборванца уже след простыл.

«…Этот удивительный мир населяют разные существа… Но, пожалуй, самые главные его обитатели и хозяева – Коты… Вокруг них вертится мир…» (Татьяна Горячева).

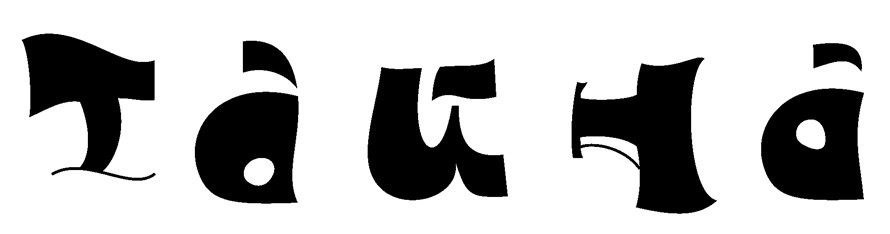

Давид Хайкин – автор интересных красочных иллюстраций к многочисленным детским книжкам, большая часть которых – сказки. К глубокому прискорбию всех, кто его знал, в ушедшем году Давид Хайкин навсегда оставил мир, который он так любил и так полно отразил в своём творчестве.

В дом художника меня привёл случай…

Дверь отворилась – на пороге стояли двое: первый чуть впереди – огромный серый дымчатый кот. Второй – средних лет высокий элегантный мужчина, Давид Хайкин. Художник пригласил нас войти в квартиру, кот спокойно, с достоинством слегка посторонился, приглашая гостей последовать за ним. Перешагнув порог, мы с подругой оказались в некоем таинственном сказочном «кошачьем» мире, где с многочисленных живописных полотен, которыми были увешены стены квартиры, на нас взирали самые разнообразные удивительные Коты и Кошки.

Здесь была серия разноцветных Котов, очень похожих друг на друга. Прототипом для них послужил большой, пушистый, вальяжный рыжий кот – первый кот художника Давида Хайкина, в те времена студента Московского Художественного института.

«Портреты» реальных животных художник не писал, образы его кошек – собирательные.

Но вернёмся на годы назад, когда Давид и его верная супруга и муза Надежда только поженились и не имели собственного жилья. Обитали они тогда в художественной мастерской Давида в районе Коломенского. Помещение мастерской располагалось в мансардном этаже высокого дома. Однажды, вернувшись с работы поздно вечером, Надежда увидела на лестнице у входной двери очаровательную молоденькую серую дымчатую кошечку. Надежда вынесла ей молочка, предложила колбаски, но кошка не притронулась к еде. Маленький зверь молча, выразительно смотрел на человека, взглядом пытаясь объяснить, что именно Надежду она здесь так долго ожидала и именно с ней она намерена поселиться. Надежда не выдержала:

– Давид, давай возьмём к себе эту кошку?

Конечно, художнику тоже было жалко кошку, но жили они с супругой в мастерской, а не в собственной квартире… Он предложил подождать до утра. Проснувшись утром, Давид осторожно отворил входную дверь – кошка сидела на прежнем месте в той же позе ожидания. Он ахнул и закрыл дверь.

Гул голосов в коридоре разбудил Надежду. Это пришли другие художники, они тоже увидели кошку, и стали горячо обсуждать её судьбу. До Надежды доносились слова:

– Брать кошку! Не брать кошку!

После шумных дебатов решили: если кошка будет жить в мастерской Давида, пусть остаётся. Давид снова отворил входную дверь, на этот раз приглашая кошку войти. Многочисленные двери мастерских, располагавшихся по обе стороны длинного коридора, также были распахнуты. Терпеливо ожидавшая за дверью кошка спокойно вошла в помещение, где никогда не бывала раньше, и уверенно прошествовала мимо столпившихся в коридоре людей. К изумлению всех присутствующих, кошка направилась прямо к двери в мастерскую Давида – и решительно вошла внутрь. Опять отказавшись от предложенной еды, она обошла помещение мастерской, после чего запрыгнула на постель и улеглась. Измученный зверь мгновенно уснул крепким сном.

Кошка, названная Ташей, поселилась в мастерской художника, решительно сделав свой выбор и твёрдо настояв на нём. Она нашла себе хозяев на всю свою долгую, счастливую кошачью жизнь. Это был очень преданный, пылкий, самостоятельный зверь. Кошка Таша самозабвенно любила своих хозяев. Однако посторонних людей она сторонилась, в руки им не давалась, на чужих могла громко зашипеть.

Настрадавшаяся за свою тогда ещё недолгую жизнь, кошка Таша целую неделю отъедалась. Сначала она с аппетитом ела всё: каши, консервы, картошку, супы, колбаску, хлеб. Хозяева радовались: нет проблемы накормить животное. Но кошки – существа весьма разумные, и очень скоро Таша смекнула, что еду можно выбирать. Она начала настоятельно требовать рыбки. А времена были тяжёлые, многие продукты являлись дефицитом. У рыбных магазинов с раннего утра выстраивались очереди. Вставая рано утром, Давид, внимательный к своим родным людям и зверью, ехал на улицу Кирова в рыбный магазин, где стоял в длинных очередях, ведь у Давида в то время было уже две кошки. Обычно, проснувшись, Надежда находила на столе трогательные записки супруга с быстрым карандашным наброском, изображающим кошку:

– Уехал за рыбой.

Первые котята кошки Таши, кошечка и котик, родились приблизительно через год после того, как Таша поселилась у художников. Маленькую кошечку, которая была очень похожая на мать и внешне и по характеру: умная, ловкая, храбрая, – забрали близкие друзья на дачу. Там очень скоро это маленькое существо выросло в огромную грозную кошку, которая наводила ужас на всех окрестных грызунов. Она отправлялась на охоту в лес и, гордая собой, приносила своим хозяевам пойманных грызунов и птичек, а однажды даже притащила из леса убитого зайца.

А добрый очаровательный котёнок Тит, длинношерстный чёрный, с белой манишкой, с лапками, «обутыми» в чистенькие белые носочки, похожий на своего отца, пушистого сибирского кота, остался жить в доме художника. Кошки, Таша и Тит, очень дружили, устраивая часто между собой весёлые потасовки и ночные топотушки по квартире.

Однажды с внешней стороны дома на широком карнизе, рядом с квартирой художника, находящейся на 9-ом этаже (у Давида и Надежды, наконец, было собственное жильё), откуда ни возьмись появилась симпатичная трёхцветная кошка. Надежда открыла окно, чтобы впустить её. В тот же миг из глубины квартиры плечо к плечу грозно выплыли два хозяйских зверя с утробным, устрашающим завыванием. Закрыв в комнате своих кошек, Надежда бросилась искать хозяев хвостатой гостьи по всему девятому этажу…

После смерти кота Тита (он ушёл в мир иной в возрасте 16 лет, на 2 года раньше Таши) кошка очень переживала разлуку с ним. Иногда тоска переливалась через край её маленького, но вмещавшего столько глубоких чувств кошачьего сердца. Тогда протяжный, горестный, тоскливый вой вырывался из её груди. Кошка жаловалась людям на своё великое, непосильное горе. Супруги изо всех сил старались отвлечь, успокоить, утешить кошку, разделить с нею боль потери.

Когда ушла из жизни кошка Таша, других котов заводить у себя они отказывались. Прошло больше пяти лет. Однажды Давид и Надежда пришли в галерею «ЗОО», принадлежавшую их близкой подруге. Для борьбы с мышами хозяйка галереи завела кота. Супруги были изумлены, неожиданно увидев, как навстречу им из глубины зала неторопливо выплыл громадный пушистый серый кот – копия кошки Таши, увеличенная вдвое. Это было чудо встречи с двойником Таши: тот же экстерьер, такая же точно походка, те же золотые глаза.

На все просьбы Давида Хайкина отдать ему кота, от хозяйки в ответ звучал решительный отказ.

Но случилось так, что галерея закрылась. Накануне её закрытия хозяйка серого дымчатого кота сама неожиданно позвонила художнику и спросила:

– Вы всё ещё хотите забрать кота?

– Конечно!

– Когда вам привезти его?

– Вези кота сейчас! Немедленно!!!

Так в доме Давида Хайкина появился кот Зус. Когда приходили гости, кот Зус спокойно, обстоятельно, по-хозяйски сопровождал их, гордо подняв кверху роскошный хвост, он следовал впереди, показывая дорогу и проверяя, всё ли в порядке.

Кот всегда был главным членом семьи. Если Зус первым усаживался на стул, никто не сгонял его оттуда. Приносили другой стул. Ему никогда не приказывали, но обращались с просьбой:

– Зу-у-ус… Иди сюда.

Серый кот немедленно возникал на пороге, откликаясь на просьбу или приглашение. Когда Давид работал, сидя за мольбертом, кот любил примоститься у хозяина на коленях.

Ко всем кошкам Давид Хайкин относился с неизменной любовью, с пониманием и почтением. Он всегда любовался их грацией, красотой, считая кошек высшими существами.

В своих работах этот талантливый художник часто изображал кошачье стремление к совершенству, желание кошек, преодолев свою природу, однажды подняться над суетой обыденной жизни и – взлететь в небо на крыльях.

«…Стоит посмотреть на картины Давида Хайкина, постараться раздвинуть их рамки и уйти туда – к розовым и красным котам, к зелёным петухам, в старые провинциальные городки, на их кривые улочки, занесённые снегом или зеленеющие травой. Туда, где небо голубое и чистое, а люди добрые и неспешные.

И хочется сидеть на деревянной лавочке около маленького дома, чесать за ухом Розового кота и ждать на вечерний чай художника – мага этих мест. И за долгим разговором вдруг ощутить, что всё не зря, и всё сбылось». (Оксана Туркус)

Чтоб нам с утра чайку попить -

Вот тут, вот тут, вот тут,

Батон решили мы купить -

Вот тут, вот тут, вот тут!

Купив батон, мы к дому шли,

Вот тут, вот тут, вот тут,

Мы свой батон домой несли,

Вот тут, вот тут, вот тут,

Но потеряли мы батон!

Вот тут, вот тут, вот тут…

У нас из сумки выпал он -

Вот тут, вот тут, вот тут…

Два дня искали мы батон -

Вот тут, вот тут, вот тут!

Ах, где же он? Ах, где же он?

Не тут… не тут… не тут…

Мы отыскали свой батон -

Вот тут, вот тут, вот тут!

Но был слегка покусан он -

Вот тут, вот тут, вот тут!

Покусан мышью полевой -

Вот тут, вот тут, вот тут!

Лягушкой, зайцем и совой -

Вот тут, вот тут, вот тут!

Но не заела нас тоска -

Вот тут, вот тут, вот тут!

Ведь нам осталось три куска -

Вот тут,

Вот тут,

И тут!

Ах, как мне хотелось,

Да, как мне хотелось,

Чтоб стрелка часов

Побыстрее вертелась!

Ах, как мне хотелось,

Чтоб время не шло,

А просто на крыльях

Меня бы несло!

Ах, как мне хотелось!

Я ждал до обеда,

Я ждал в понедельник,

Во вторник и в среду,

Я ждал в воскресенье

На этой неделе.

Когда же я вырасту,

В самом-то деле!

I

В дворянский приют на Гриттис-стрит рождественская фея никогда не заглядывала. Трудно сказать, что её не устраивало: то ли дортуар[1] с высоким, вечно текущим потолком и четырьмя рядами железных кроватей, застланных серыми старыми одеялами, то ли грубые чёрные чулки, в которые класть золотой – себя не уважать. Её не трудно понять: розовые, как крем-брюле, бархатно-плюшевые детские, пропитанные приторным ароматом горячего шоколада и сдобных печений со взбитыми сливками, посещать наверняка гораздо приятней.

Об этом и многом другом размышлял Доминик Ингрэм, примостившийся на подоконнике в своём любимом закутке между прачечной и кладовкой. Его товарищи играли в догонялки, ходили на головах, развлекались сочинительством страшилок о привидениях и разбойниках. Вообще-то Доминик ничего не имел против подобного времяпрепровождения, но в эти сказочные часы накануне божественного сочельника ему хотелось побыть одному. В мглистых декабрьских сумерках ласково и уютно светились окна жилого дома на другой стороне улицы, и Доминик, как завороженный, не мог оторвать от них глаз. Ему представлялась нарядная елка, вкусный яблочный пирог с корицей, благоухающий на белоснежном фарфоровом блюде и завлекательно шуршащие разноцветной бумагой свёртки с подарками. Непостижимо, но там вполне мог быть сейчас и Доминик, любимым сыном, а не одним из сотни воспитанников дворянского приюта на Гриттис-стрит, которых каждое воскресенье водят в церковь длинной, невзрачной вереницей. Хотя от желанного, таинственно-манящего мира его отделяло всего лишь хрупкое стекло, преодолеть эту преграду было невозможно.

Зыбкую и грустную тишину нарушил Энди Мидлс. Он беспардонно ворвался в мечты Доминика и с плохо скрываемой радостью сообщил:

— Тебя повсюду ищет Тихий Омут!

— Зачем?- удивился Доминик, почуяв сердцем, что ничего отрадного ему эти поиски не сулят.

— Иди к нему и узнаешь,- ухмыльнулся Энди.

По дороге в директорский кабинет Доминик, словно перед исповедью, перебирал в уме все свои последние прегрешения и гадал, по поводу какого из них мистер Стилпул[2] возжелал с ним увидеться. Ну не похвальную же грамоту он вздумал вручить ему, за особые успехи в учёбе и поведении! Со свойственной его возрасту самонадеянностью, он совершенно серьёзно считал, что директору, в честь праздника, приятней дела не сыскать, кроме как разбираться в его безобразиях. Перед массивной дубовой дверью Доминик зябко поёжился, собираясь с мужеством, и, была — ни была, решительно шагнул в приёмную:

— Добрый вечер, мистер Стилпул.

— Проходи и садись.

Доминик опасливо примостился на краешек стула и принялся сосредоточенно рассматривать точёную ножку орехового бюро, лишь бы не встречаться взглядом с глазами мистера Стилпула, глубокими, как омуты, холодными, как лёд, и до того чёрными, что невозможно разобрать, где зрачок, где радужка. Директор отложил в сторону книгу в потрепанном кожаном переплете, задумчиво посмотрел на своего ученика и, после короткого молчания, сказал:

— Доминик, мне нужно с тобой поговорить.

— Я слушаю, сэр.

Доминик испугался, не собирается ли директор расспрашивать его о чьём-нибудь поведении, и беспокойно заёрзал на стуле.

— Я решил передать тебе одну вещь. Вообще-то, я собирался это сделать в день твоего шестнадцатилетия, но передумал. Чего ждать четыре года? – и

он протянул Доминику карманные часы в серебряном корпусе.

Их выпуклую крышку украшал якорь, а на донышке была выгравирована надпись: «Мичману Ингрэму от друзей».

— Нажми на рычажок с боку, – сказал мистер Стилпул.

Крышка часов распахнулась, и Доминик увидел, что изнутри в неё вставлена поблёкшая фотокарточка, на которой запечатлены трое молодых людей. Тот, что справа, с ямочками на щеках и открытой доброй улыбкой, был как две капли воды похож на Доминика. Заметив в глазах мальчика немой вопрос, директор утвердительно кивнул:

— Да, это – твой отец.

Верхняя губа Доминика предательски дрогнула. Откуда мог знать мистер Стилпул его самую заветную мечту — узнать хоть что-нибудь о родителях? Доминик любовно гладил пальцами почерневший от времени корпус, тихо приговаривая:

— Папа, папочка! Где же он, почему не приезжает? Наверное, в кругосветном плаванье… А может быть, потерпел кораблекрушение, живёт на необитаемом острове и ждёт, когда за ним приплывёт корабль. Правда же, мистер Стилпул?

Директор промолчал в ответ. Он знал, что мичман Ингрэм десять лет назад умер от чахотки в больнице для бедных, но говорить об этом не захотел, по крайней мере, здесь и сейчас. Неслышно, как тень, обходя свои владения, мистер Стилпул не раз замечал узкоплечую, схваченную в форменный пиджак фигурку Доминика, одиноко чернеющую в бледно-сиреневом проёме окна, и, немного поколебавшись, решился-таки сделать этот сюрприз раньше срока.

— Спасибо вам, мистер Стилпул! — прошептал Доминик, прижимая часы к сердцу.

— Не стоит благодарности, это не подарок, они принадлежат тебе по праву.

Доминик с директором не согласился. Даже рождественская фея, предстань она перед ним собственной персоной, не смогла бы сделать его счастливей. Доминик сказал об этом мистеру Стилпулу, но тот сурово нахмурил брови:

— Не хватало мне ещё тягаться с феями в их ремесле. Иди лучше в дортуар, скоро отбой.

Наступила ночь. За окном завывала вьюга. Доминик крепко спал, прижавшись просоленной щекой к подушке, под которой старательно тикали карманные часы. Директор, зная непоседливый нрав Доминика, не открыл ему до поры, до времени, что они – со звоном, а значит — умеют петь. Пусть пока только тикают. Когда сердце их хозяина умолкло навсегда, часы остались верны своему долгу и даже запертые в тёмном сейфе, они не отчаивались и терпеливо ждали встречи со своим законным обладателем, чтобы отсчитывать минуту за минутой, час за часом, год за годом его судьбу.

II

С оглушительным воплем: «Свистать всех наверх!», Доминик стремглав нёсся на второй этаж по крутой дубовой лестнице. Вслед за ним с трудом поспевало младшее отделение, которое Доминик записал в свои матросы и вот уже второй месяц третировал расплывчатыми, трудновыполнимыми распоряжениями типа: «Поднять паруса! Набить десять склянок! Полный вперед!» Старших это веселило, и они единодушно признали «малыша Ингрэма очень забавным», что, по представлениям приюта, равносильно было присвоению рыцарского звания. Трапезная теперь называлась у Доминика камбузом, дортуар – кубриком, а воспитателя мистера Дэни он самолично произвёл в контр-адмиралы. На переменах Доминик прохаживался по коридору разухабистой, вальяжной походкой, то и дело справлялся, сколько времени, и каждый раз, взглянув на циферблат, с чувством изрекал: «Разрази меня гром!» Он полагал, что именно так и пристало себя вести заправскому капитану. Одноклассники тоже заметили в нём перемену. Однажды во время умывания кто-то из ребят нечаянно опрокинул на Доминика ковш с водой, и тот обрушил на несчастного растяпу поток ядрёных выражений, чересчур крепких даже для дворянского приюта, и вогнал в краску товарищей, вовсе не слывших чистоплюями и цацами. Потом стали поступать жалобы из прачечной. В один прекрасный день бедняжка Люси осталась с полным тазом мокрых чулок и без единой верёвки — суши, где хочешь, хоть на деревьях развешивай, в то время как Доминик с приятелем Стюартом Вэйли тренировались вязать морские узлы. Нельзя сказать, что последнего это занятие очень вдохновляло, скорее, он потворствовал Доминику. У Стюарта был безвольный подбородок. Этим Доминик пытался оправдать его страх перед прыжками через коня. Когда отвертеться от ненавистного занятия всё-таки не удавалось, Стюарт плюхался вниз, как куль с овсом, под дружный хохот класса. Ещё он был отменным лодырем, но умел так искусно прикинуться тупым, что лень всегда сходила ему с рук. В дополнение ко всем вышеперечисленным качествам, Стюарт искренне восхищался Домиником. Должно быть, это и стало причиной их дружбы. Разумеется, выкрутасы Доминика не ускользнули от внимания воспитателя, но мистер Дэни считал, что дурь перекипит сама собой. Однако когда на тыльной стороне узкой ладони Доминик нарисовал якорь, воспитатель понял, что шутки кончились. Мистер Дэни сухо отчитал его, завершив гневную тираду хлёсткой фразой: «Стыдитесь, Доминик Ингрэм. Вы — сын джентльмена, и сочли возможным разукраситься татуировками, как последний беспризорник из портового кабака». Сконфуженный и поникший, Доминик ушёл в смежную с дортуаром умывальную комнату. Он долго плескался в ледяной, пахнущей ржавчиной воде, раз за разом намыливал ладонь и даже пытался тереть её мочалкой. Чернильный рисунок стал бледнее, но полностью исчезать не хотел. Доминик был так расстроен, что пропустил мимо ушей злорадные смешки «доброжелателей», заглядывавших в умывальную с таким воодушевлением, будто там дает представление бродячий фокусник. Энди, как сторонник куда более суровых мер воспитания, был разочарован и возмущен снисходительностью мистера Дэни, и услужливо посоветовал ему довести этот проступок до сведенья директора.

— Не тебе меня учить, Мидлс!- резко оборвал его воспитатель.

Поборнику благонравия ничего не оставалось делать, как надуть губы и демонстративно уткнуться носом в учебник. Вскоре Домиником овладела новая потрясающая идея: сбежать из приюта и наняться юнгой на корабль. Он посчитал нужным сообщить о своих намереньях Стюарту, заранее зная, что в море от этого увальня и тюфяка будет больше вреда, чем пользы, но исчезнуть украдкой было бы не по-товарищески.

— Послушай, как же мы сбежим, ведь скоро проверочная по геометрии, — затосковал Стюарт, в котором неожиданно прорезалась жажда знаний.

— Пустяки, поплаваем с годок и вернёмся, тогда и напишешь свою контрольную.

— А если Тихий Омут нас назад не пустит?

— Чудак ты, Стюарт Вэйли! О наших подвигах сообщат в «Морских ведомостях». Директор сам будет гордиться такими воспитанниками, почётными листами нас наградит.

Физиономия Стюарта выразила глубокое сомнение, но он всё же скрепя сердце согласился с Домиником, горячо надеясь, что дальше болтовни дело всё равно не продвинется. Мелкий моросящий дождь и промозглый мартовский ветер совсем не вдохновляли его на побег, к тому же Стюарт не был уверен, что хочет совершать подвиги.

Доминик принялся вводить приятеля в курс дела и знакомить его с техническими тонкостями предстоящего мероприятия:

— Отчаливаем завтра за час до подъема. Когда нас хватятся, мы будем уже далеко от Гриттис-стрит. Правда, пальто надо заранее переправить из гардеробной под кровать, чтобы поутру в потёмках не шарахаться.

— Но ведь дверь-то будет заперта.

— Вылезем в окно между кладовкой и прачечной и спустимся вниз по водосточной трубе. Со мной не пропадешь, у меня всё продумано.

Утром он толкнул Стюарта в бок и шепнул:

— Вставай. Пора.

Мальчики, взяв в охапку одежду, потихоньку, на цыпочках, прокрались в коридор. Доминик стал торопливо одеваться, а Стюарт решил пустить в ход последний, самый веский довод:

— А если отец за тобой приедет, а тебя нет?

— Балда, я же ему навстречу поплыву, вот в море и встретимся!

— А вы не разминётесь?

Доминик рассердился:

— Слушай, если струсил, так и скажи, и нечего выкручиваться!

— Да нет, не струсил, — вяло опроверг это подозрение Стюарт, с надеждой оглядываясь на дверь в комнату мистера Дэни, — просто два юнги на одном корабле всё равно не нужны. Останусь-ка я, пожалуй, в приюте…

— Всё ясно, — холодно сказал Доминик, — струсил. Так я и думал. Ну ладно, тогда проводи меня до окна, заодно уж его и закроешь, чтобы воры не забрались.

Доминик привёл себя в порядок, причесался костяным гребнем, застегнул на все пуговицы серое пальто. Старое рассохшееся окно долго не поддавалось, наконец, Доминик распахнул его сильным рывком.

— Может, всё-таки передумаешь?

Доминик отрицательно мотнул головой, и друзья крепко обнялись на прощанье.

— Когда же мы теперь увидимся? Мне будет так тебя не хватать! — на Стюарта было просто жалко смотреть.

— Да не огорчайся ты, через год я приеду на побывку. Расскажу о своих приключениях.

— Ты будешь писать письма?

Доминик не ответил, с кошачьей ловкостью выбрался через оконный проем, весьма удачно съехал вниз по водостоку и, последний раз махнув рукой, скрылся в предрассветном тумане.

III

Несмотря на хмурое утро, настроение у Доминика было замечательное. Где находится порт, он точно не знал, но вполне резонно предполагал, что там же, где и Темза, а значит, идти надо навстречу влажному, пахнущему водой ветру. Ему давно хотелось погулять по улицам вольно, не строем, а самостоятельно, без Тихого Омута и мистера Дэни. Доминик с любопытством озирался по сторонам. Город проснулся. Кругом кипела бурная, совершенно не знакомая, захватывающая жизнь. Живописный шарманщик крутил отшлифованную до блеска ручку и пел шуточную песню, а на плече у него выкручивалась уморительно смешная обезьянка. Пожилая миссис в засаленном чепце продавала разноцветные фигурные леденцы на палочках, ужас, до чего соблазнительные. Доминик решил дождаться первого жалования и купить сразу три, нет, четыре таких леденца. На углу бродячий художник за десять пенни вырезал из чёрной бумаги силуэты. Промчавшийся мимо экипаж обдал Доминика грязными брызгами, но его это только насмешило. Он задорно перепрыгивал через лужи, радуясь весне, свободе, городскому шуму, пёстрым вывескам, гудящей толпе горожан. Вдруг в витрине кондитерской с романтичным названьем «Бригантина» Доминик увидел чудо, да такое, что забыл обо всем на свете: это был красавец-шлюп, сделанный из узеньких деревянных реечек. Однажды они с мальчишками тоже смастерили из картонной коробки корабль, вместо паруса приспособили «Таймс», забытую мистером Дэни в дортуаре, и даже имя придумали – «Стриж». Корабль был торжественно спущен на воду в медный желоб умывальника, но картон быстро размок, и судно затонуло. Доминику, как истинному инженеру, своё детище очень нравилось, и он искренне горевал о гибели «Стрижа», который и вполовину не был так хорош, как этот парусник. Доминик непроизвольно протянул к нему ладонь, но пальцы ударились о холодное стекло. Тут на крыльцо выскочил мордастый официант и сердито гаркнул: «Эй, вша приютская, а ну катись отсюда, пока цел!» Доминик, прикусив до крови нижнюю губу, измерил его долгим, презрительно-холодным взглядом, неосознанно подражая мистеру Стилпулу, изящным жестом сбросил с пальто воображаемую соринку и подчёркнуто лёгкой походкой пошёл прочь. Волшебный корабль под синими, как сама мечта, парусами превратился в кустарно сработанную модель, пылящуюся в витрине захудалого кафе, а Доминик решил, что ему давно пора быть в порту, и, спросив у торговца утренними газетами дорогу, он отправился туда, ни на что больше не отвлекаясь. Начался дождь, улица, как грибами, заросла зонтиками. У Доминика протекли ботинки, пальто промокло почти насквозь, но он бодрился — настоящий мореплаватель не должен обращать внимание на такую чепуху! Добравшись до причала, он был несколько разочарован, так как не застал там бравой эскадры с поднятыми парусами. На волнах одиноко покачивался клипер «Дженни», было пустынно и грязно, в куче мусора копались трое бродяг. Доминик растерялся, не зная, как поступить. Наконец на берег сошёл здоровенный моряк, по комплекции напоминающий шкаф из приютской гардеробной. Доминик увязался за ним:

— Простите, сэр, мне надо срочно видеть капитана.

Боцман сделал вид, что его не слышит, так как держал путь в паб и не собирался тратить время на Доминика. Потом на палубе появился рыжий вихрастый матрос с сигарой в зубах. Доминик всячески старался привлечь его внимание, кричал, сигналил руками, но тщетно. Матрос даже не взглянул на Доминика, зато бродяги, наблюдавшие за ним из-за мусорного бачка, стали о чём-то перешёптываться. Доминику сделалось не по себе. Он уже совсем было отчаялся, как вдруг увидел хмурого, пожилого человека в штормовке, направляющегося к трапу.

— Сэр, постойте, подождите, пожалуйста, — взмолился Доминик, — помогите, мне надо срочно поговорить с капитаном! Это очень важно!

Моряк недоверчиво покачал головой и скрылся в жилом отсеке.

Минут через пять на палубу вышел подтянутый молодой джентльмен и окликнул его:

— Мальчик, чего тебе нужно?

— Я должен поговорить с капитаном.

— Я тебя слушаю.

Вся храбрость моментально улетучилась. Сбивчиво и неуверенно, дрожащим от волнения голосом, Доминик, чуть не плача, поведал капитану о своём намеренье поступить юнгой на корабль и отправиться в кругосветное плаванье. Вопреки сомнениям и опасениям, капитан ему очень обрадовался. Он внимательно посмотрел на пришитую к пальто эмблему дворянского приюта и сказал:

— Нам как раз нужен юнга.

Ступив на борт «Дженни», Доминик почувствовал, что сердце его колотится так, словно хочет выпрыгнуть из груди. Он буквально задыхался от счастья и благодарности. Впереди его ожидали приключения, подвиги, слава, а главное — встреча с отцом.

Капитан Рэдэнвик отвел Доминика в свою каюту, расспросил, как его зовут, сколько ему лет и ещё много всякой всячины. Доминик охотно рассказывал о своей жизни в приюте. Он понимал, что мистеру Рэдэнвику не безразлично, кого он взял на борт своего клипера: мало ли что, вдруг Доминик — злоумышленник или бывший пират?

— А директор знает, где ты?- поинтересовался капитан.

— Да, — немного поколебавшись, соврал Доминик.

— И что же он сказал по поводу твоего решения?

— Он надеется, что я проявлю себя с лучшей стороны и не осрамлю родной приют. Да, вот так и сказал.

— Чай будешь?

Доминик забеспокоился: вдруг он не произвел должного впечатления? Чтобы исправить положение, он ответил с деланной хрипотцой в голосе:

— Я предпочитаю ром!

Капитан окинул печально-пристальным взглядом его мокрые спутанные волосы, тонкую шею, беззащитно белеющую из-под серого воротника, крохотную застенчивую родинку возле уха, тени от длинных ресниц, падающие на бледные, чумазые щеки, каплю запекшейся крови на губах.

— Не думаю, что ром пойдёт тебе на пользу. Велю лучше принести гренки с сыром, — сказал он.

Доминик ничего не ел с вечера, а за день нагулял лондонскими переулками отменный аппетит, не мудрено, что гренки он умял в два счета, запил их сладким чаем с молоком и развеселился. Он уже собрался рассказать капитану про картонный корабль, затонувший в умывальнике, но мистер Рэдэнвик вручил ему толстую книгу по механике со словами:

— Изучай. Приду — проверю. А мне пора по делам.

Доминик взялся за работу: он рассматривал чертежи, читал тексты, пытался соединить то и другое в единое целое. Капитан всё не возвращался. Доминик заскучал, не удержался от соблазна заглянуть в раскрытый судовой журнал, наконец, решил выйти на палубу, поговорить с кем-нибудь из матросов. Тут-то его ожидала неприятность — дверь оказалась заперта. Доминик не верил очевидному, молотил по ней кулаками, изо всех сил дергал ручку с истошным криком: «Выпустите меня отсюда! Спасите! Помогите! Караул!» Мимо окна промелькнула чья-то тень, но никто не прибежал к нему на помощь, и Доминик понял, что угодил в плен к морским разбойникам. Что же теперь с ним будет? Ему представлялись страшные картины из жизни пиратов: хождение по доске и протаскивание под килем, и рея, на которой его, вполне возможно, повесят, как говориться, «сушиться на солнышке». Но какой им прок от этого? Нет, просто так его убивать бессмысленно. Выгоднее продать в рабство в какую-нибудь колониальную страну на плантации. Доминик глухо разрыдался. Как он ругал себя, как сожалел, что нельзя начать день сначала, повернуть время вспять. Время… Доминик достал из кармана часы. С выцветшей карточки на него смотрели смеющиеся глаза отца, который больше походил на воспитанника выпускного класса, нежели на взрослого джентльмена, и Доминику это почему-то нравилось. А что если разбойники решили потребовать за него выкуп у мистера Стилпула? В этом случае злодеев ждёт разочарование. Писать письмо с просьбой о выкупе он наотрез откажется, пусть делают с ним, что хотят. Что именно — об этом Доминик старался не думать.

IV

Капитан Рэдэнвик сначала по ошибке уехал на Грэйсчерч-стрит, где понапрасну потерял уйму времени, безуспешно разыскивая дворянский приют. Потом ему пришлось проделать довольно длинный путь в противоположном направлении, чтобы попасть на Гриттис-стрит. Правда, там он без труда узнал по описанию Доминика массивное здание красного кирпича допожарной постройки. Директора он не застал, так как мистер Стилпул отправился в полицию по случаю побега. Когда капитан вошёл в приемную, в лицо ему ударил резкий запах сердечных капель. Мистер Дэни лежал на узенькой кушетке, учитель географии обмахивал его, как опахалом, сложенной вчетверо картой Великобритании, а мистер Брингл измерял приёмную семимильными, гневными шагами и сердито ворчал. Визит капитана Рэдэнвика вызвал всеобщее недоумение, но ещё больше учителя удивились, услышав, что он пришёл по поводу Доминика Ингрема, который в настоящий момент обретается на борту клипера «Дженни». Разом взбодрившийся мистер Дэни вскочил с кушетки и стал торопливо собираться в дорогу, но капитан сказал, что, как лицо руководящее, считает необходимым дождаться директора с тем, чтобы передать ему «ценную находку» с рук на руки. Суетливый географ, радостно потирая руки, убежал в свою комнату, а вернулся загадочно улыбаясь и пряча что-то под жилетом. Это была бутылка виски — за знакомство. На капитана Рэдэнвика набросились с расспросами. Он рассказывал анекдоты и казусные случаи из жизни мореплавателей, а также истории об опасных переделках, выпавших на его долю. Потом произносились тосты: «За ее Величество Королеву Великабритании», «За парламент», «За доблестный флот», и, наконец, «За мужественного капитана Рэдэнвика — грозу морей и лучшего друга учителей и воспитателей»! Когда мистер Стилпул застал у себя в приемной гудящую компанию, он сначала рассердился: мол, кот из дома — мыши в пляс. Но узнав, в чём дело, глубоко вздохнул и, обтерев лицо белоснежным батистовым платком, попросил себе тоже несколько капель. Капитана все благодарили, обнимали, взяли с него слово непременно навестить приют в следующий раз. Когда мистер Стилпул и капитан Рэдэнвик ушли, географ завистливо посмотрел им вослед со словами: «Кто бы меня взял в кругосветное плаванье, хотя бы юнгой!»

Доминик сидел на полу и размышлял о своей пропащей участи. Вдруг он услышал шаги, голоса, а потом в замке лязгнул ключ. Доминик вскочил. Независимая поза, блестящие глаза, исполненные гордого отчаяния, делали его похожим на принца в Тауэре. Когда отворилась дверь, он не поверил, что это возможно — на пороге стоял мистер Стилпул. Он был в своём бессменном широком плаще с пелериной и чёрном цилиндре, шёлковый шейный платок цвета бордо оттенял такое родное, гладко выбритое, подозрительно мрачное лицо с тяжёлым подбородком и тонкими саркастическими губами. Просияв, Доминик бросился к нему навстречу, уткнулся в плащ, пахнущий дождём и смогом. Мистер Стилпул не удержался от улыбки, понимая, что в подобных обстоятельствах она не то что неуместна – недопустима, и быстро спрятал её под ледяным, непроницаемо грозным выражением. Обещание задать по возвращению в приют «хорошего кругосветного плаванья» померкло рядом с теми несчастьями, к которым приготовился Доминик, и совсем его не огорчило. Директор ещё раз поблагодарил капитана, они пожали друг другу руки, а Доминик всё-таки сказал с лёгкой дрожью в голосе:

— Мистер Рэдэнвик, я так рад, что вы не пират!

Потом они ушли, исчезли в призрачных лондонских сумерках. Мистер Стилпул зловеще молчал, но за руку держал крепко, и Доминику это почему-то нравилось. Довольно долго ждали омнибуса. Директор загородил Доминика от ветра полой плаща, похожей на подбитое вороново крыло. Видел бы его сейчас задавака Энди Мидлс — от зависти бы позеленел. Наконец подошел омнибус. Мистер Стилпул заплатил двенадцать пенсов, Доминика втолкнул в уголок к окну, а сам сел ближе к двери, и они, плавно покачиваясь, поплыли по залитым мутной водой улицам. В холодном сыром воздухе клубился пар от зонтов и мокрых плащей, на полу валялась раскисшая, перемешанная с грязью солома, было тесно и душно, но Доминик не замечал этого, он сладко придремывал, убаюканный мерным поскрипыванием колес. Он даже не заметил, что за запотевшим стеклом уже лениво сменяют друг друга знакомые силуэты домов Гриттис-стрит, где в темноте чернильной мартовской ночи ласково светятся окна дворянского приюта.

[1] Дортуар – общая спальня для учащихся в учебном заведении

[2] Still pool в переводе с англ. «тихий омут»

Шёл дождь зимой. Не шёл – бежал!

Спешил, наверно, очень.

Сугробы снега сокрушал,

Смывая их с обочин.

И я спросил: «Куда спешишь?»

А он в ответ на это:

«Ты лыжи, друг, не одолжишь?

Догнать мне нужно лето».

Как хорошо быть скрипачом!

Когда берёт он скрипку в руки,

Волшебной палочкой-смычком

Перебирает тихо звуки.

Он сам как будто удивлён:

Откуда музыка берется?

А это в скрипке старый клён

То загрустит, то засмеётся.

И я увижу тёмный пруд,

И листья по воде плывут.

Увижу крыши сонных дач,

Лишь только палочкой взмахнёт он…

Мне кажется, играл скрипач

По волшебству, а не по нотам!

В новогоднюю ночь я спал плохо. Родители поздно включили на даче отопление. Деревянный дом долго нагревался, хрустел планками, как старик пальцами, и трещал чем-то на чердаке. Да ещё и папа бубунил всю ночь:

— Бу-бу-бу… Как думаешь, он поверит? Точно поверит? А вдруг он меня узнает? Может, мне брови надеть искусственные? Из ваты, из чего же ещё…

Я не выдержал, встал и подошёл к окну. Прислонился лбом к ледяному стеклу. У нас дом прямо у леса стоит. Из окна виден огород, потом забор, а за ним – хоп! Лес. Было бы мне года четыре, я бы этому обстоятельству порадовался. Жил бы в домике у леса, как в сказке братьев Гримм.

Но мне – двенадцать. Мне хочется не дурацких «чудес», которые пытаются устроить для меня мама и папа, а фейерверков, которые устроят завтра мои друзья в городе. Здесь я могу рассчитывать, наверное, только на хлопушку с конфетти да бенгальский огонёк. И то мама будет кричать: «Осторожнее, не прожги куртку!». Это бенгальским огнём-то.

Зачем только мы приехали на эту дачу? Я расстроился и пошёл спать. Дом хрустнул деревянным пальцем где-то под моей кроватью.

Утром я не нашёл у подушки подарков. Та-ак. Сбывались самые худшие предположения.

— Максимка, — пропела мама из кухни, — смотри, кто к нам пришёл!

Я обулся. Настроение было таким отвратительным, что не хотелось их даже зашнуровывать.

— Дед Мороз! – торопливо объяснила мама, когда я появился в коридоре.

Хорошо, что она это сказала. Потому что, вообще-то, в коридоре стоял мой папа в валенках, с белыми ватными бровями и пластмассовым носом.

— Ну, внучек, — просипел папа, — как ты себя вёл в этом году?

«Мне двенадцать, мне двенадцать, мне двенадцать», — повторял я про себя, — когда же они это поймут?!».

Мама подмигнула папе. Мол, если я не ору, значит, не узнал папу и думаю, что передо мной настоящий Дед Мороз с мешком подарков. Это в двенадцать-то лет.

Они же не знают, что вчера в энциклопедии Брэма я прочёл про гипноз, который используют змеи, и теперь практикую его против родителей.

— Тогда получи подарочки и бенгальский огонёк, — радостно проговорил папа голосом Деда Мороза.

Мама сделала большие глаза.

— Ой, — оговорился папа своим собственным голосом, — то есть сначала расскажи стишок.

Мама ахнула. Папа смутился, снова засипел, а потом вообще замолчал. Я усмехнулся. Гипноз змей – это вещь. Я презрительно поглядел на мешок с подарками. Вряд ли в нём то, о чём я мечтаю. То есть третий том энциклопедии Брэма. Самое лучшее, что там может быть – Маршак. Или сказки братьев Гримм.

Я накинул пуховик, нахлобучил шапку и вышел на крыльцо. Снег сыпал так яростно, словно хотел забросать комьями и наш бестолковый дом, и моих непутёвых родителей, и несчастного меня.

А что? Они сами виноваты. Им уже куча лет. Должны знать, что чудес не бывает. Не бы-ва-ет! Если не верят мне, пусть почитают Брэма. Там всё ясно написано. Человек произошёл от обезьяны. А обезьяны – от червяков. Точка. До Деда Мороза эволюция ещё не дошла.

Но, несмотря на Брэма и удавшийся мне гипноз змей, настроение всё равно было паршивым. Не новогодним, это точно. Перед глазами стояли разочарованные лица родителей. Мама с застывшей на губах улыбкой и папа с ватными бровями.

Я вздохнул и приставил к стене лестницу. Вот люди, а! По куче лет каждому, а всему надо учить. Лестница угрожающе заскрипела. А может, это недоверчиво хмыкнул дом-старик.

Я забрался на чердак. Пыльно, тихо и тепло. Надо будет переехать сюда летом. А пока покопаемся в коробках.

Та-ак. Бабушкино платье в кружевах пока не требуется. Папины детские игрушки. Можно, конечно. Но можно и получше что-то найти. А, вот! Кассета. Плёнка немного выехала, надо подкрутить.

Интересно, как они раньше без дисков жили? Вся музыка была только на таких кассетах, пластмассовых, с бумажными наклейками. Я пригляделся. На бумажной полоске папиной рукой выведены четыре буквы. Точнее, две. Две «А» и две «Б».

Хорошо, а способ доставки? Санта-Клауса, конечно, не существует. Но способы-то придуманы. Я вылез наружу. Хорошо, что лестница высокая, достаёт до крыши. Или это дом сгорбился по-стариковски.

Я легко добрался по крыше до трубы. Кассету предусмотрительно упаковал в пакет, обернув для сохранности бабушкиным шарфиком.

Я размахнулся и швырнул пакет в трубу. А потом приник к ней и стал слушать.

— Ой, что это? – взвизгнула мама.

— Где?

— В камине! Там кто-то есть!

— Кошка?

— Кошка спит. Посмотри!

— Погоди…

— Посмотри, а то я завизжу!

— Ты и так визжишь. Дай-ка, гляну. Пакет.

— Откуда он там?

— Не знаю. Хм, в пакете шарф твоей мамы.

— Может, она хотела его сжечь?

— Зачем? Неплохой шарф, между про.… Оп! Смотри, а это что?

— Кассета, что же ещё?

— Сам вижу, что кассета. Это же «АББА»!

— Ой, как давно я их не слышала. А помнишь, мы у Вики на дне рождения под неё отплясывали.

— Это когда?

— Ну, перед рождением Максимки. Помнишь, ты ещё говорил, что у нас Максимка родился, потому что «АББУ» услышал?

— А, точно! Я и забыл. Давно это было.

— Очень давно. Максим-то совсем большой стал. Прямо взрослый.

— А помнишь…

Я оторвался от трубы и решил подлезть к крыше с другой стороны, как вдруг с моей ноги скатился ботинок. Я ведь забыл завязать их! Я подтянул ноги, и второй ботинок полетел вслед за первым. Я пополз к лестнице. Только бы она была на месте.

Лестница оказалась на месте. Она дала мне возможность доползти до чердака. А потом я поскользнулся на ней и рухнул вниз.

Совсем не больно было. Даже смешно. Хорошо, что столько снега нападало. Я улыбнулся и принялся искать в снегу ботинки. Но их не было! Ни у двери, ни в огороде. Я пригляделся к забору и замер. У забора сидел заяц. Самый настоящий! Живой!